CasaClima Gold+ inaugurata in questi giorni a Fagnano Olona, è la prima casa passiva in legno di tutta la Lombardia

“Presto la casa passiva diventerà lo standard generale di costruzione”. Lo afferma il direttore dell’istituto IG Passivhaus Gunter Lang.

Stati Uniti, Germania, Francia, Austria (in particolare), le case passive si stanno diffondendo ovunque, alcune ospitano unità abitative, altre uffici amministrativi, altre istituti scolastici o spazi turistici. Negli ultimi anni il fenomeno ha preso piede anche in Italia dove, grazie all’attività di un’agenzia di certificazione indipendente come CasaClima, solo nelle ultime settimane sono state certificate nuove abitazioni a impatto ambientale minimo, come la Casa Trayer-Spitaler di Valdaora (Bz) e Casa Vischi di Pinerolo (inagurata lo scorso 14 settembre).

Ma cosa si intende, esattamente, per casa passiva? Per poter essere definita “casa passiva” un’abitazione deve avere un fabbisogno energetico per il riscaldamento inferiore ai 15 KWh per metro quadro annuo, un identico fabbisogno energetico per il raffrescamento e un fabbisogno energetico primario inferiore ai 120 KWh per metro quadrato annuo.

L’agenzia CasaClima distingue tra abitazioni di tipo B, A e Gold. Una CasaClima di tipo B è un’abitazione che ha un fabbisogno pari o inferiore a 50 KWh per metro quadro annuo, per una CasaClima A (come quella inaugurata a Pinerolo) il fabbisogno dev’essere inferiore a 30 KWh per metro quadro annuo, mentre per una CasaClima Gold (come quella inaugurata quest’anno a Fagnano Olona) ci vuole un fabbisogno inferiore ai 10 Kwh per metro quadrato annuo. Questa casa viene anche definita “casa 1 litro”, in quanto si valuta che il suo fabbisogno corrisponda a un litro di gasolio per ogni metro quadro.

Per l’approvvigionamento energetico vengono comunemente impiegati impianti solari fotovoltaici (sulla parete sud) e termici (sul tetto, per il riscaldamento dell’acqua), ma non è tanto nello sfruttamento di energie rinnovabili che risiede la particolarità delle Passivhaus, quanto nella valorizzazione del calore naturale e di quello prodotto dai suoi inquilini (sia fisicamente che “artificialmente”, ad esempio attraverso l’utilizzo di elettrodomestici.)

ARCHITETTURA E MATERIALI

Nel progettare un edificio passivo, è infatti fondamentale attenersi ai principi della progettazione solare passiva, ovvero adottare soluzioni architettoniche volte a sfruttare in modo ottimale l’energia naturale del sole per riscaldare l’edificio. Non a caso infatti le case passive sono solitamente progettate in modo da avere grandi finestre poste sulla facciata sud, orientate in modo da catturare la massima quantità di luce solare. Allo stesso modo si tende a evitare di collocare finestre sulla facciata nord, e in particolare sulle facciate est e ovest (apporto di calore minimo in inverno, eccessivo in estate). Per le finestre si tende inoltre a utilizzare un triplo vetro a bassa emissioneper minimizzare la dispersione di calore.

Residence Pergola – Situato a Lagundo, Merano, è un hotel costruito secondo standard simili a quelli delle case passive, è un esempio di CasaClima B, ha un fabbisogno annuo inferiore ai 15 KWh / mq.

Per assicurare un confort termico, oltre che una buona qualità dell’aria, è inoltre indispensabile dotare la casa di un sistema di ventilazione efficiente. Con un impianto di Ventilazione meccanica controllata (VMC) è possibile effettuare un ricambio dell’aria (e sbarazzarsi dei cattivi odori) senza aumentare la dispersione termica (come accadrebbe aprendo di frequente le finestre). Il sistema prevede il sequestro di aria viziata da ambienti come il bagno e la cucina, e la parallela immissione controllata in stanze come il soggiorno e la stanza da letto.

La stessa disposizione delle stanze è importante, al punto che in alcune case passive la normale ubicazione di cucina, soggiorno e stanze da letto viene stravolta per rispondere a necessità di illuminazione oltre che di semplice privacy (nella casa passiva di Fagnano Olona, ad esempio, i piani sono suddivisi a seconda che vengano utilizzati per il giorno o per la notte).

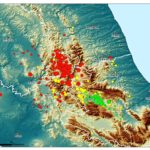

Di primaria importanza, naturalmente, è l’ isolamento termico della casa. Basta mettere a confronto i rilevamenti termografici di un’ abitazione tradizionale con quelli di una casa passiva, per comprendere quanta energia termica finisca sprecata ogni anno nelle nostre case. Tetto, infissi, pareti e ponti termici devono essere rigorosamente isolati, dotando la porzione esterna dell’edificio di uno strato di materiale isolante che può superare uno spessore di 30 centimetri.

Come isolanti vengono usati sia materiali naturali come legno, cotone, lana e sughero, sia materiali sintetici come polistirolo, lana di roccia e lana di vetro. In molti casi poi, si tende a preferire materiali reperibili in situ come la roccia, il gesso e paglia pressurizzata. In molte soluzioni architettoniche un ruolo importante è svolto dal pavimento che, se opportunamente allestito e isolato, può fungere da accumulatore di calore.

Attualmente, in tutto il mondo sono state certificate oltre 25.000 case passive, gran parte delle quali si trovano in Germania, in Austria o nei paesi scandinavi. Ma la promessa di tagliare di oltre il 90% i consumi energetici abitativi, sta conquistando sempre più paesi. Al punto che c’è chi ha pure tentato di costruirsi da solo la propria casa passiva. Ma nonostante i progressi compiuti negli ultimi vent’anni, un’impresa simile è ancora poco percorribile. Oltre ai costi di costruzione elevati (che possono però essere ammortizzati risparmiando sul consumo energetico), l’auto-costruzione di una casa passiva pone alcuni problemi burocratici. È il caso di Barbara Landau che, dopo aver ultimato l’edificazione di una casa passiva in Inghilterra ha cercato di assicurarla, ma si è trovata di fronte una porta chiusa.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.

6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.