“Il mio babbo mi ha raccontato che c’è stato un grosso terremoto qui a Santa Sofia nel 1918, il 10 novembre. Lui era al militare e gli hanno dato una settimana di congedo senza dirgli il motivo: quando è arrivato a Santa Sofia lo ha scoperto: il suo babbo era morto sotto le macerie della sua casa che era venuta giù. La mia nonna si è salvata perché era andata a prendere l’acqua alla fontana. Quel terremoto ha fatto crollare la chiesa mentre dicevano la messa, quindi tante persone sono morte lì e anche alcune bambine. In tutto quel terremoto ha fatto 26 morti”. [Maria Alba, 87 anni, intervistata da Nicolò, classe IV, Scuola Primaria di Civitella di Romagna]

L’improvviso ritorno a casa, anticipato rispetto alla smobilitazione seguita alla fine della guerra, di un militare di Santa Sofia – nella testimonianza raccolta da Nicolò – racconta da una parte una straziante vicenda personale, dall’altra tratteggia in parole essenziali la drammaticità di un evento che ha segnato profondamente questi territori, e che ancora è molto presente nella memoria locale.

Rappresentazione del terremoto di Santa Sofia del 1918 [Scuola primaria di Civitella, classe V].

Tempi difficili

Il terremoto del 10 novembre 1918 si verifica in un momento storico e in un contesto sociale ed economico comprensibilmente molto complesso. Già nel 1916, in tempo di guerra, territori non tanto lontani avevano dovuto affrontare una lunga sequenza sismica: il 17 maggio e il 16 agosto 1916 due forti terremoti, avvertiti sensibilmente anche nella Valle del Bidente, avevano colpito il Riminese. L’8 gennaio 1917 una forte scossa aveva prodotto qualche lesione e il crollo di alcuni camini a Civitella di Romagna. Il 26 aprile dello stesso anno 1917 un forte terremoto aveva colpito l’Alta Valtiberina, provocando vittime e danni, terremoto che fu molto forte anche nell’Alta Valle del Savio (qualche danno, leggero, a Bagno di Romagna). Ma fu all’inizio del mese di dicembre 1917 che il terremoto divenne un problema serio anche per gli abitanti dell’Alta Valle del Bidente.

“La prima scossa di terremoto, molto leggera, non fu avvertita che da pochi… La seconda, fortissima, terribile, parve dovesse abbattere tutte le case e fu accompagnata da un lungo boato sinistro […] La gente si rovesciò per le vie, nell’oscura notte di dicembre […] Ma col sole, tornò la calma. Tutti rientrarono nelle case e videro… C’erano sì, lunghi crepi nei muri… c’erano sì oggetti, vetri infranti. Ma le case potevano ancora riparare dalle intemperie” [Cangini, 2002].

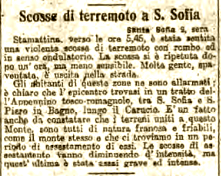

La prima notizia sul terremoto del 2 dicembre 1917 [Il Resto del Carlino, 4 dicembre 1917, p. 2].

Una successiva corrispondenza, pubblicata dal Resto del Carlino del 5 dicembre, descrive in sintesi gli effetti prodotti da questo terremoto:

“La zona tra Santa Sofia e Mortano è senza dubbio il paese della Romagna più danneggiato dal terremoto che cominciò ieri alle ore 18 e che ha continuato in diverse riprese. Alcune case, il castello, quattro case coloniche nel comune di Santa Sofia ed altre nel comune di Mortano sono già state dichiarate inabitabili dall’autorità comunale. L’ospedale degli infetti e moltissime altre case sono gravemente lesionate. Si hanno a lamentare alcuni feriti nelle campagne. La popolazione è accampata all’aperto”.

In una corrispondenza successiva si riportano alcune interessanti considerazioni del direttore dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze, lo scolopio padre Guido Alfani, incontrato dal Sindaco di Santa Sofia Torquato Nanni:

“Nessun valore, egli dice, sulle cause vulcaniche, come molti credono, hanno le acque termali di Bagno di Romagna e di Castrocaro e la fontana ardente presso Portico. I terremoti dell’Alta Romagna non sono di origine vulcanica, ma terremoti di assestamento che si ripetono a lunghi periodi. Il primo e più sicuro rimedio contro i terremoti è la stabilità degli edifici, stabilità che è indispensabile nella regione tosco-romagnola che è una zona storicamente battuta dal terremoto” [Il Resto del Carlino, 15 gennaio 1918).

Ma in poco tempo il terremoto finì di nuovo sullo sfondo di anni e mesi sempre più difficili, segnati, nell’autunno del 1918, dall’avanzare della febbre spagnola.

10 novembre 1918: la scossa principale

Uno spiraglio di luce parve manifestarsi il 4 novembre, con la firma dell’armistizio con l’Austria che segnava, di fatto, la fine della guerra. Quelli successivi furono giorni di fermento, in attesa della firma dell’armistizio con la Germania, formalizzato la mattina del 10 novembre.

L’annuncio della firma dell’armistizio con la Germania e della fine della guerra nella prima pagina del Corriere della Sera del 12 novembre 1918.

Fermento che è ben descritto dal diario di Biancamargherita Cangini:

“A Santa Sofia – la gente riunita a gruppi in piazza, discuteva animatamente di guerra, di pace, di feste […] Poi un sussulto violento, breve, e prima che ognuno capisse ciò che avveniva, il rombo ricominciò: la terra fu agitata da convulsioni spasmodiche, gli edifici oscillarono con violenza, lungamente, si abbatterono al suolo, fra un turbinare di polvere, con schianto di muri”.

La scossa, violentissima, venne registrata dal tromometrografo Alfani dell’Osservatorio Poggi di Imola alle 16.11.35 ora locale. Le primissime telegrafiche notizie, raccolte la sera stessa dal Resto del Carlino, riferiscono di una forte scossa avvertita da tutta la popolazione a Firenze e Imola, che produce spavento nella popolazione a Faenza, Meldola, Riolo e Galeata, ma senza danno. Ma già il giorno successivo arrivano le prime notizie che riferiscono di danni gravi a Santa Sofia e nel circondario di Rocca San Casciano. L’effetto più grave subito riferito dai giornali è quello del crollo della volta della chiesa di Santa Sofia:

“A S. Sofia – che sembra il punto più colpito – è crollata la volta della chiesa parrocchiale e molte case sono diroccate o lesionate. Vi sono quattordici morti, rimasti sotto le macerie, e parecchi feriti dei quali alcuni gravi” [Il Resto del Carlino, 12 novembre 1918].

Un lungo resoconto, trasmesso nella serata del 13 novembre, viene pubblicato dallo stesso giornale:

“Torno ora da Bagno e da Sampiero. Anche qui come a S. Sofia e a Mortano le case sono quasi tutte inabitabili; apparentemente sembrano intatte, ma all’interno è una vera ruina. Pure il palazzo comunale di Bagno è lesionatissimo. I negozi sono chiusi. Così i caffè e perfino le farmacie, che hanno sofferto un danno rilevante per la devastazione di vetrine e guasti ai medicinali. Le chiese non possono per ora aprirsi al culto. Parte della popolazione è partita, l’altra è attendata. La desolazione nei paesi visitati è indescrivibile. Anche nella campagna attorno si hanno danni rilevanti e si sono constatate cinque vittime. Numerosissime case, che hanno resistito a tutte le violente manifestazioni della natura per secoli, sono in rovina. Piani interi sono caduti, e i muri screpolati con fenditure larghissime di modo che nessuno più si arrischia di ritornarvi dentro. Sampiero trovasi in condizioni peggiori di Bagno. Nelle campagne, come ho detto, le case hanno subito devastazioni e danni gravissimi […] I feriti di Santa Sofia, che furono numerosi, sono stati trasportati in automobile a Forlì, insieme ai malati dell’ospedale. Sono ritornato a Mortano, il paesello, che quantunque congiunto a S. Sofia, fa parte di Forlì. In paese non più una casa che non minacci. Anche le salde costruzioni dei signori Bianchini, Quercioli, Fontana, Benevicesti e Chiaramonti sono ridotte in uno stato da non potersi arrischiare ad abitarne un angolo. Le maestre Cangini e Veneziani fortunatamente illese, sono rimaste prive di ogni loro avere, di tutto il mobilio, frutto di tanti anni di lavoro. Gli abitanti hanno trasportato la loro temporanea dimora sulla piana pubblica, ove sono attendati e accudiscono con rassegnazione alle faccende di famiglia. Il quadro, sotto un bel sole iridescente, è impressionante e doloroso […] S’invocano soccorsi immediati. Conviene provvedere ad attendare i poveri contadini, di cui tante case sono atterrate”. [Il Resto del Carlino, 14 novembre 1918].

Oltre che a Santa Sofia, Mortano e San Piero in Bagno, i danni furono gravi in numerosi piccoli insediamenti dei dintorni. Danni si ebbero anche in diverse località tra la Romagna e la Toscana, a Modigliana, Bagno di Romagna, Galeata, Civitella, Predappio e Verghereto e, più leggeri, fino a Cesena e Faenza. L’evento fu avvertito sensibilmente in tutta la Romagna, nell’aretino e nel pesarese.

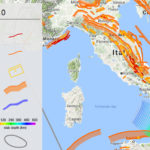

Distribuzione degli effetti del terremoto del 10 novembre 1918 secondo lo studio di Guidoboni et al. (2007) [fonte: DBMI15 (http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/)%5D.

I soccorsi furono tempestivi: come racconta il diario della maestra Cangini, già a mezzanotte arrivò una squadra di pompieri da Rocca San Casciano e la mattina successiva arrivarono un reparto del Genio, soldati di un reggimento di fanteria e un reparto di pompieri di Ravenna.

Le cause dei danni

Come già riscontrato per i terremoti riminesi del 1916 e quello dell’Alta Valtiberina del 1917, gli effetti di danno furono dovuti in gran parte all’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio dell’area, caratterizzato dall’utilizzo di materiali da costruzione inadeguati e scarsissima manutenzione. Queste condizioni sono rappresentate in modo molto netto da una lunga e dettagliatissima corrispondenza firmata da un ‘tecnico”, che si firma R. Marinelli, pubblicata dal Resto del Carlino del 16 novembre.

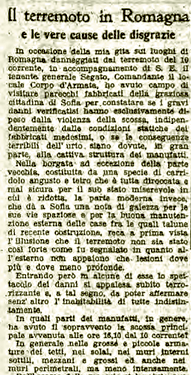

Titolo dell’articolo sulle “vere cause delle disgrazie” [Il Resto del Carlino, 16 novembre 1918, p. 2].

“Il terremoto in Romagna e le vere cause della disgrazia […] Nella borgata ad eccezione della parte vecchia, costituita da una specie di corridoio angusto e tetro che è tutta diroccata e mal sicura per il suo stato miserevole in cui è ridotta, la parte moderna invece, che dà a S. Sofia una nota di gaiezza per le vie spaziose e per la buona manutenzione esterna delle case fra le quali talune di recente costruzione, reca a prima vista, l’illusione che il terremoto non sia stato così forte come fu segnalato in quanto all’esterno non appaiono che lesioni dove più e dove meno profonde.

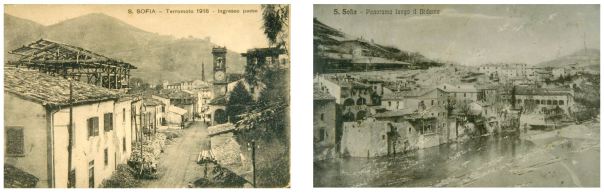

Due vedute di Santa Sofia dopo il terremoto – Collezione Greggi Luciano.

Entrando però in alcune di esse lo spettacolo dei danni si appalesa subito terrorizzante e, a tal segno, da poter affermare senz’altro l’inabitabilità di tutte indistintamente […]”.

La corrispondenza prosegue poi con un’approfondita serie di considerazioni desunte dall’esame delle macerie:

“dato dunque questo stato di cose, e cioè: a) la struttura muraria di quasi tutti i fabbricati, costituita con sasso di fiume messo in opera senza alcuna preparazione e probabilmente allestita con polvere di strada; b) le travi, travetti, etc. che sono allocate senza regola nei riguardi del collegamento e dell’appoggio forse non furono mai sottoposti a visita di stabilità; c) l’assenza quasi totale delle catene per il collegamento dei muri esterni con gli altri elementi della fabbrica; non poteva non avverarsi il disastro […]”

sulla base delle quali conclude:

Veduta di Santa Sofia dopo il terremoto – Collezione Greggi Luciano.

“da quanto è suesposto, chiaro emerge che i gravi danni verificatisi nella zona colpita dal terremoto vanno attribuiti in gran parte alle pessime condizioni statiche in cui si trovano quasi tutti i fabbricati” [R. Marinelli, Il Resto del Carlino, 1918.11.16].

A peggiorare le cose, poco più di un mese dopo il terremoto una piena del Bidente produsse nuovi danni in alcuni centri della vallata (in particolare a Civitella).

“La mia nonna aveva 7 anni nel 1918 e ovviamente ha avuto molta paura. Ma erano persone di altri tempi, con caratteri forti, abituati a reagire nelle difficoltà” [Stefano, 42 anni, intervistato da Pietro, classe IV, Scuola Primaria di Santa Sofia].

Il percorso di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto fu lungo e travagliato, anche perché quando ancora tale percorso non era iniziato, il forte terremoto del Mugello del 29 giugno 1919 (Mw 6.4) colpì anche tutto il versante romagnolo, danneggiando ulteriormente edifici già danneggiati o indeboliti, in particolare, nella Valle del Bidente, a Civitella e Cusercoli.

Costruzione di un villaggio di casette ‘asismiche’ – Collezione Greggi Luciano.

La storia sismica

Come accennava Guido Alfani, l’Appennino forlivese ha una storia sismica lunga e articolata:

“la regione tosco-romagnola che è una zona storicamente battuta dal terremoto”.

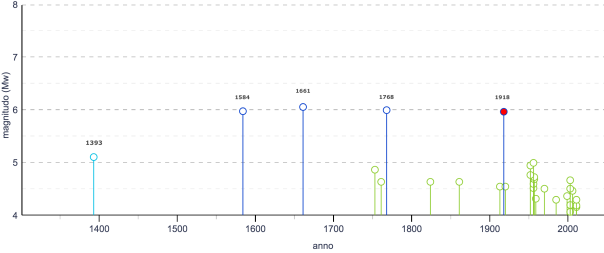

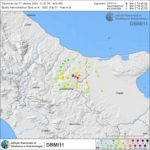

Terremoti localizzati in un raggio di 12 km da Santa Sofia [fonte: Rovida et al., 2016].

Una semplice estrazione dal più recente catalogo parametrico dei terremoti italiani mostra diversi terremoti di energia stimata prossima a Mw 6, che dalla seconda metà del ‘500 risultano localizzati nell’area. I precedenti più importanti sono il terremoto del 10 settembre 1584 (Mw 6.0), localizzato in prossimità di San Piero in Bagno, quello del 22 marzo 1661 (Mw 6.1), localizzato fra Civitella di Romagna e Rocca San Casciano, e quello del 19 ottobre 1768 (Mw 6.0), localizzato a Santa Sofia. Ma anche per i secoli precedenti sono presenti tracce di alcuni terremoti importanti che hanno interessato l’area: di uno, non ben localizzato e databile fra il 1190 e il 1194, è visibile una traccia in una bella epigrafe collocata sulla facciata della chiesa di S. Piero in Bosco di Galeata. Un altro terremoto, avvenuto il 30 aprile 1279 (Mw 5.5), quasi contemporaneamente a un terremoto distruttivo nell’Appennino umbro-marchigiano, è attualmente localizzato, con molte incertezze, in prossimità di Dovadola. Di un ulteriore terremoto, relativamente minore, avvenuto il 15 giugno 1393 (Mw 5.1), si hanno tracce di danneggiamento moderato a Galeata.

Fare memoria

Proprio per le caratteristiche di pericolosità sismica di questo territorio, da molti anni sono state attivate iniziative di sensibilizzazione della popolazione e di educazione al rischio nelle scuole. Non a caso la prima sperimentazione del progetto EDURISK è stata realizzata a partire dal 2003 proprio nelle scuole dell’Alta Valle del Bidente. Per questa stessa ragione, in occasione del centenario del terremoto del 10 novembre 1918, il Comune di Santa Sofia ha promosso una serie di iniziative per ricordare questo eventi, fra le quali – sabato 10 novembre alle 16:12 – una cerimonia in piazza Montini per ricordare l’anniversario, l’allestimento di un punto informativo della campagna nazionale Io Non Rischio e l’inaugurazione, alle 17:30, della mostra “Santa Sofia 1918, dalle rovine alla rinascita” presso la Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni”.

All’interno di queste iniziative si inserisce anche una nuova tappa del progetto “Cento anni dopo: Appennino Settentrionale. L’Italia [sismica] dei 100 anni” avviato nel 2016, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, un progetto che collega le ricorrenze centenarie dei terremoti che fra il 1916 e il 1920, dal Riminese alla Garfagnana, hanno attraversato l’Appennino settentrionale, in una serie di percorsi di ricostruzione della memoria, di conoscenza del territorio e di attivazione delle comunità locali per promuovere sensibilizzazione e scelte di riduzione del rischio.

Il lavoro avviato nel settembre scorso con gli istituti Comprensivi di Santa Sofia e di Civitella di Romagna va esattamente in questa direzione: circa 300 bambine e bambini hanno lavorato sull’immaginare cosa può essere stata l’esperienza di quel terremoto di cento anni fa per le persone che abitavano questi territori, poi hanno interrogato le proprie famiglie – i genitori, i nonni, i parenti, gli amici – per raccogliere testimonianze e ricordi di terremoti o di altri eventi con cui hanno avuto a che fare in passato. Le quasi 200 interviste raccolte (mettendo in subbuglio, immaginiamo, queste tranquille comunità dell’Appennino forlivese) raccontano: alcune memorie di terza o quarta generazione sul terremoto di cento anni fa; molti ricordi diretti, riferiti dai nonni, sulla lunga sequenza sismica che interessa questi territori fra il 1952 e il 1957; ricordi diretti, molto vivi, sul terremoto del gennaio 2013 o di piccole sequenze molto recenti, oltre ad alcuni racconti di esperienze drammatiche di chi è venuto da paesi lontani.

Il paese ricostruito [Scuola primaria di Civitella, classe V].

Tutto questo sarà raccontato e illustrato, a partire da sabato 10 novembre, da un originale allestimento, in parte incluso all’interno della mostra ospitata presso la Galleria d’arte contemporanea, in parte ‘diffuso’ nelle vetrine di negozi e spazi pubblici di Santa Sofia, e fra alcune settimane nei tanti spazi che accoglieranno queste particolarissime ‘testimonianze’ a Santa Sofia, Galeata, Civitella e Cusercoli.

In questo modo bambine e bambini, ragazze e ragazzi di queste comunità solleciteranno gli adulti a ricordare e fare in modo che il ricordo diventi una motivazione ad agire, per lavorare fin da ora alla riduzione del rischio, perché – come ricorda padre Alfani – “il primo e più sicuro rimedio contro i terremoti è la stabilità degli edifici”.

a cura di R. Camassi, INGV-Bologna.Fonte: ingvterremoti.wordpress.com

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.

6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.