I funesti rincontri di una terribile e lunga scossa nelle Marche e in Umbria

|

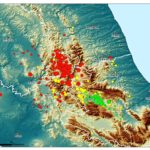

Il 24 aprile 1741 un violento terremoto (magnitudo Mw 6.2) colpì le Marche centro-settentrionali. Gli effetti più disastrosi si ebbero nel Fabrianese e in alcune località della media valle dell’Esino: aFabriano crollarono circa 40 case e altri 800 edifici rimasero più o meno gravemente lesionati; inoltre crollarono o furono seriamente danneggiate la rocca, la cattedrale, quasi tutte le chiese e i conventi. Anche a Serra San Quirico ci fu un’elevata percentuale di crolli, mentre i vicini villaggi di Sasso eMergo furono quasi distrutti. I morti furono una decina, i feriti documentati una trentina. Il terremoto causò danni più o meno gravi e diffusi in un’area molto estesa, comprendente circa cento località distribuite su quasi tutto il territorio marchigiano (da Pesaro, Urbino e Urbania fino a Macerata, San Ginesio, Camerino, Matelica e Ancona) e anche in Umbria, in particolare a Gubbio, Valfabbrica, Foligno, Perugia e Bevagna. |

La scossa fu avvertita in un’area vastissima, estesa a nord fino al Friuli e alla Lombardia, e verso sud fino alla Puglia.

Le fonti storiche non riportano attestazioni precise in merito a scosse successive (aftershocks), fatto di per sé abbastanza sorprendente per un terremoto così forte: considerato infatti che il Settecento per quest’area è un periodo molto ben documentato, è molto probabile che davvero non ci siano statiaftershocks significativi, che di solito dopo scosse di forte intensità seguono in gran numero. Questo elemento, insieme all’estensione dell’area danneggiata, potrebbe suggerire che la scossa avesse una notevole profondità ipocentrale.

Mario Baratta nella sua famosa compilazione “I Terremoti d’Italia” (Baratta, 1901) così descrive il terremoto:

“Nel dì 24 aprile 1741, circa le 15h 1/2 ital[iane], si sentì nella Marca una triplice scossa di terremoto per la quale Fabriano soffrì più di ogni altro paese, avendo i danni sorpassata la somma di scudi 100000: in quella tremenda congiuntura si ebbero 7 vittime, tre delle quali sotto le rovine della chiesa dei Cappuccini. Al replicar delle scosse nella chiesa di S. Venanzio diroccò la facciata, in quella di S. Nicolò il campanile che, cadendo, fracassò la chiesa […]. In Serra S. Quirino […] i guasti furono immensi […] In Urbino tutte le case furono danneggiate […] In Camerino rovinò la maggior parte delle case, le altre furono rese inabitabili […] A Iesi i danni furono notevoli […] A Pesaro furono abbattuti vari camini […] In Fano non vi fu chiesa o casa che non abbia sofferto […] nella campagna parecchie case furono demolite. S. Severino e Matelica risentirono molti danni, e così pure qualche località dell’Umbria. A Recanati […] la scossa fu terribile: essa poi fu forte a Trevi, a Forlì e Cesena; a Mantova causò una considerevole fenditura […]; fu sentita a Roma, a Firenze, a Parma, a Lodi, a Udine e in tutto il Friuli; fu abbastanza sensibile a Vicenza”.

A quel tempo l’Umbria e le Marche facevano parte dello Stato Pontificio, caratterizzato da una struttura amministrativa stratificata e da una forte interazione tra organi di governo centrali, periferici e locali. Questo contesto ha determinato la produzione di un vastissimo patrimonio di fonti storiche utili per la ricostruzione del quadro degli effetti dei terremoti umbro-marchigiani del Settecento.

Il 24 aprile 1741 un violento terremoto (magnitudo Mw 6.2) colpì le Marche centro-settentrionali. Gli effetti più disastrosi si ebbero nel Fabrianese e in alcune località della media valle dell’Esino: aFabriano crollarono circa 40 case e altri 800 edifici rimasero più o meno gravemente lesionati; inoltre crollarono o furono seriamente danneggiate la rocca, la cattedrale, quasi tutte le chiese e i conventi. Anche a Serra San Quirico ci fu un’elevata percentuale di crolli, mentre i vicini villaggi di Sasso eMergo furono quasi distrutti. I morti furono una decina, i feriti documentati una trentina. Il terremoto causò danni più o meno gravi e diffusi in un’area molto estesa, comprendente circa cento località distribuite su quasi tutto il territorio marchigiano (da Pesaro, Urbino e Urbania fino a Macerata, San Ginesio, Camerino, Matelica e Ancona) e anche in Umbria, in particolare a Gubbio, Valfabbrica, Foligno, Perugia e Bevagna.

La scossa fu avvertita in un’area vastissima, estesa a nord fino al Friuli e alla Lombardia, e verso sud fino alla Puglia.

Le fonti storiche non riportano attestazioni precise in merito a scosse successive (aftershocks), fatto di per sé abbastanza sorprendente per un terremoto così forte: considerato infatti che il Settecento per quest’area è un periodo molto ben documentato, è molto probabile che davvero non ci siano statiaftershocks significativi, che di solito dopo scosse di forte intensità seguono in gran numero. Questo elemento, insieme all’estensione dell’area danneggiata, potrebbe suggerire che la scossa avesse una notevole profondità ipocentrale.

Mario Baratta nella sua famosa compilazione “I Terremoti d’Italia” (Baratta, 1901) così descrive il terremoto:

“Nel dì 24 aprile 1741, circa le 15h 1/2 ital[iane], si sentì nella Marca una triplice scossa di terremoto per la quale Fabriano soffrì più di ogni altro paese, avendo i danni sorpassata la somma di scudi 100000: in quella tremenda congiuntura si ebbero 7 vittime, tre delle quali sotto le rovine della chiesa dei Cappuccini. Al replicar delle scosse nella chiesa di S. Venanzio diroccò la facciata, in quella di S. Nicolò il campanile che, cadendo, fracassò la chiesa […]. In Serra S. Quirino […] i guasti furono immensi […] In Urbino tutte le case furono danneggiate […] In Camerino rovinò la maggior parte delle case, le altre furono rese inabitabili […] A Iesi i danni furono notevoli […] A Pesaro furono abbattuti vari camini […] In Fano non vi fu chiesa o casa che non abbia sofferto […] nella campagna parecchie case furono demolite. S. Severino e Matelica risentirono molti danni, e così pure qualche località dell’Umbria. A Recanati […] la scossa fu terribile: essa poi fu forte a Trevi, a Forlì e Cesena; a Mantova causò una considerevole fenditura […]; fu sentita a Roma, a Firenze, a Parma, a Lodi, a Udine e in tutto il Friuli; fu abbastanza sensibile a Vicenza”.

A quel tempo l’Umbria e le Marche facevano parte dello Stato Pontificio, caratterizzato da una struttura amministrativa stratificata e da una forte interazione tra organi di governo centrali, periferici e locali. Questo contesto ha determinato la produzione di un vastissimo patrimonio di fonti storiche utili per la ricostruzione del quadro degli effetti dei terremoti umbro-marchigiani del Settecento.

La notizia del terremoto si diffuse e trovò spazio su gazzette a stampa sia italiane che europee. Addirittura arrivò fino in America, dove comparve sul primo giornale pubblicato a Philadelphia, il The American Weekly Mercury, che nel n. 1125 del 1741 riportava:

“London, May 9. They write from Rome, that on the 23d of last Month N.[ew] S.[tyle] (*) they felt a little Shock of an Earthquake, which did no Damage there, but it did a great deal in Ancona and Urbino; all the fine Porcelain in the Palace of the Albany was broke in Pieces, and the Building very much damaged; the Territory of Fabriano and the Town of Cugo have suffered very much; the Church and Dome of Loretto [Loreto] were split by the Shock, and a great many People crush’d by that Accident.” [The American Weekly Mercury. No. 1125, 1741, disponibile in rete:http://loki.stockton.edu/~kinsellt/projects/awm/storyReader$27.html (*) In Gran Bretagna e nelle colonie americane a quell’epoca usavano ancora il calendario giuliano (Old Style).

A manifestazione della gratitudine provata per non aver subito danni peggiori, il Comune di Fabriano stabilì che per nove anni l’anniversario del terremoto venisse solennizzato con funzioni e processioni e che durante lo stesso periodo in città non si sarebbero tenuti balli, spettacoli e i giochi con cui normalmente, il 24 giugno, si festeggiava il patrono san Giovanni Battista. Malgrado qualche mugugno e occasionali richieste di deroghe da parte della popolazione, in linea di massima il decreto fu rispettato (Boschi et al., 2000).

In generale, questo drammatico evento sismico ha lasciato nella memoria collettiva di molte comunità marchigiane e umbre le sue tracce culturali: riti commemorativi, immagini votive e forme devozionali come il culto di Sant’Emidio (che godeva di fama di efficace protettore dai terremoti), introdotto ufficialmente in numerose località proprio dopo il terremoto del 1741.

La ricostruzione di Fabriano fu lenta e complessa: ad esempio, la chiesa di Sant’Agostino (o Santa Maria Nuova) fu riaperta al culto solo nel 1768, mentre il restauro del palazzo comunale durò addirittura fino al 1779, quasi 40 anni dopo l’evento. Varie chiese furono ricostruite con stili del tutto nuovi che ne stravolsero i caratteri precedenti, dando alla città un volto completamente diverso rispetto a come si presentava prima del terremoto (Boschi et al., 2000).

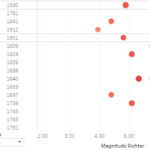

Lo studio di Stucchi et al. (1991) evidenzia come, da un punto di vista prettamente sismologico-storico, il terremoto di Fabriano del 1741 sia molto importante per almeno un paio di ragioni:

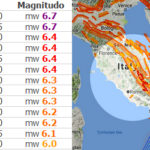

a) per le sue dimensioni. Dalla distribuzione degli effetti macrosismici si ricava un valore di magnitudo “equivalente” Mw 6.2, che per l’Appennino settentrionale risulta tra i più elevati presenti nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11);

b) per la sua localizzazione. Infatti è avvenuto in un’area dove, a tutt’oggi, non sono conosciuti altri eventi di analoga rilevanza. La sua occorrenza, insieme a quella di altri importanti, forti terremoti avvenuti in aree limitrofe nel corso del Settecento (1747 Nocera Umbra; 1751 Gualdo Tadino; 1781 Cagli; 1799 Camerino), contribuisce in modo significativo alla definizione della pericolosità sismica del settore interno delle Marche.

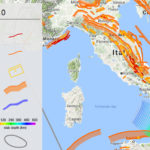

La sismicità dell’Appennino Umbro-Marchigiano (e di conseguenza la sua pericolosità sismica) è infatti caratterizzata da 3 fasce parallele: la prima coincide con l’Appennino, sede dei terremoti più distruttivi; la seconda con la porzione interna delle Marche, sede di terremoti forti anche con profondità ipocentrali elevate, significative delle strutture sismicamente attive che si approfondiscono andando dall’Adriatico all’Appennino; la terza fascia è quella del fronte adriatico, quello più esterno della struttura appenninica. In generale la pericolosità sismica dell’intera regione Marche è elevata e alquanto uniforme sul suo territorio.

A cura di Filippo Bernardini (INGV-Bo), Viviana Castelli (INGV-An) e Carlo Meletti (INGV-Pi).

Bibliografia

Baratta M. (1901). I terremoti d’Italia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979), Torino 1901.

Boschi E., E. Guidoboni, G. Ferrari, D. Mariotti, G. Valensise, and P. Gasperini (2000). Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997, Introductory texts and CD-ROM, Version 3 of the Catalogo dei Forti Terremoti in Italia, Annali di Geofisica, Vol. 43, n. 4, pp. 609-868.

Castelli V., G. Monachesi (2001). Seismic history and historical earthquake scenario for the town of Fabriano (central Italy). Rivista italiana di geotecnica/Italian Geotechnical Journal, vol. 35, n. 2, pp. 36-46.

Distinta relazione dell’orribile terremoto seguito nello scaduto Mese di Aprile del corrente Anno 1741 nelle Città di Camerino, Urbino, Pesaro, Jesi e Fabriano con la descrizione della mortalità delle Persone, e danni recati nelle Chiese, Palazzi e Case delle dette Città. Roma-Palermo 1741.

Monachesi G. (1987). Revisione della sismicità di riferimento per i comuni di Cerreto d’Esi (AN), Esanatoglia (MC), Serra San Quirico (AN). Osservatorio Geofisico Sperimentale, Macerata, rapporto interno, 240 pp.

Moroncelli, A. (1711). La marca anconitana e fermana nuovamente riveduta corretta e ampliata e divisa nelle sue diocesi secondo lo stato presente. Map, 535×315 mm, Roma.

Stucchi M., G. Monachesi, e F.M. Mandrelli (1991). Investigation of 18th century seismicity in Central Italy in the light of the 1741 Fabriano earthquake, Tectonophysics, vol. 193, pp. 65-82.

La notizia del terremoto si diffuse e trovò spazio su gazzette a stampa sia italiane che europee. Addirittura arrivò fino in America, dove comparve sul primo giornale pubblicato a Philadelphia, il The American Weekly Mercury, che nel n. 1125 del 1741 riportava:

“London, May 9. They write from Rome, that on the 23d of last Month N.[ew] S.[tyle] (*) they felt a little Shock of an Earthquake, which did no Damage there, but it did a great deal in Ancona and Urbino; all the fine Porcelain in the Palace of the Albany was broke in Pieces, and the Building very much damaged; the Territory of Fabriano and the Town of Cugo have suffered very much; the Church and Dome of Loretto [Loreto] were split by the Shock, and a great many People crush’d by that Accident.” [The American Weekly Mercury. No. 1125, 1741, disponibile in rete:http://loki.stockton.edu/~kinsellt/projects/awm/storyReader$27.html (*) In Gran Bretagna e nelle colonie americane a quell’epoca usavano ancora il calendario giuliano (Old Style).

A manifestazione della gratitudine provata per non aver subito danni peggiori, il Comune di Fabriano stabilì che per nove anni l’anniversario del terremoto venisse solennizzato con funzioni e processioni e che durante lo stesso periodo in città non si sarebbero tenuti balli, spettacoli e i giochi con cui normalmente, il 24 giugno, si festeggiava il patrono san Giovanni Battista. Malgrado qualche mugugno e occasionali richieste di deroghe da parte della popolazione, in linea di massima il decreto fu rispettato (Boschi et al., 2000).

In generale, questo drammatico evento sismico ha lasciato nella memoria collettiva di molte comunità marchigiane e umbre le sue tracce culturali: riti commemorativi, immagini votive e forme devozionali come il culto di Sant’Emidio (che godeva di fama di efficace protettore dai terremoti), introdotto ufficialmente in numerose località proprio dopo il terremoto del 1741.

La ricostruzione di Fabriano fu lenta e complessa: ad esempio, la chiesa di Sant’Agostino (o Santa Maria Nuova) fu riaperta al culto solo nel 1768, mentre il restauro del palazzo comunale durò addirittura fino al 1779, quasi 40 anni dopo l’evento. Varie chiese furono ricostruite con stili del tutto nuovi che ne stravolsero i caratteri precedenti, dando alla città un volto completamente diverso rispetto a come si presentava prima del terremoto (Boschi et al., 2000).

Lo studio di Stucchi et al. (1991) evidenzia come, da un punto di vista prettamente sismologico-storico, il terremoto di Fabriano del 1741 sia molto importante per almeno un paio di ragioni:

a) per le sue dimensioni. Dalla distribuzione degli effetti macrosismici si ricava un valore di magnitudo “equivalente” Mw 6.2, che per l’Appennino settentrionale risulta tra i più elevati presenti nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11);

b) per la sua localizzazione. Infatti è avvenuto in un’area dove, a tutt’oggi, non sono conosciuti altri eventi di analoga rilevanza. La sua occorrenza, insieme a quella di altri importanti, forti terremoti avvenuti in aree limitrofe nel corso del Settecento (1747 Nocera Umbra; 1751 Gualdo Tadino; 1781 Cagli; 1799 Camerino), contribuisce in modo significativo alla definizione della pericolosità sismica del settore interno delle Marche.

La sismicità dell’Appennino Umbro-Marchigiano (e di conseguenza la sua pericolosità sismica) è infatti caratterizzata da 3 fasce parallele: la prima coincide con l’Appennino, sede dei terremoti più distruttivi; la seconda con la porzione interna delle Marche, sede di terremoti forti anche con profondità ipocentrali elevate, significative delle strutture sismicamente attive che si approfondiscono andando dall’Adriatico all’Appennino; la terza fascia è quella del fronte adriatico, quello più esterno della struttura appenninica. In generale la pericolosità sismica dell’intera regione Marche è elevata e alquanto uniforme sul suo territorio.

A cura di Filippo Bernardini (INGV-Bo), Viviana Castelli (INGV-An) e Carlo Meletti (INGV-Pi).

Bibliografia

Baratta M. (1901). I terremoti d’Italia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979), Torino 1901.

Boschi E., E. Guidoboni, G. Ferrari, D. Mariotti, G. Valensise, and P. Gasperini (2000). Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997, Introductory texts and CD-ROM, Version 3 of the Catalogo dei Forti Terremoti in Italia, Annali di Geofisica, Vol. 43, n. 4, pp. 609-868.

Castelli V., G. Monachesi (2001). Seismic history and historical earthquake scenario for the town of Fabriano (central Italy). Rivista italiana di geotecnica/Italian Geotechnical Journal, vol. 35, n. 2, pp. 36-46.

Distinta relazione dell’orribile terremoto seguito nello scaduto Mese di Aprile del corrente Anno 1741 nelle Città di Camerino, Urbino, Pesaro, Jesi e Fabriano con la descrizione della mortalità delle Persone, e danni recati nelle Chiese, Palazzi e Case delle dette Città. Roma-Palermo 1741.

Monachesi G. (1987). Revisione della sismicità di riferimento per i comuni di Cerreto d’Esi (AN), Esanatoglia (MC), Serra San Quirico (AN). Osservatorio Geofisico Sperimentale, Macerata, rapporto interno, 240 pp.

Moroncelli, A. (1711). La marca anconitana e fermana nuovamente riveduta corretta e ampliata e divisa nelle sue diocesi secondo lo stato presente. Map, 535×315 mm, Roma.

Stucchi M., G. Monachesi, e F.M. Mandrelli (1991). Investigation of 18th century seismicity in Central Italy in the light of the 1741 Fabriano earthquake, Tectonophysics, vol. 193, pp. 65-82.

![]()

fonte: INGV Terremoti

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.

6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.