Terremoti e rivolte popolari nel Friuli di inizio ’500

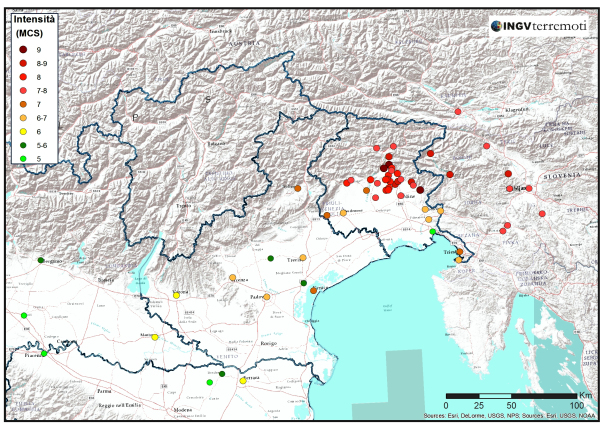

Il 26 marzo 1511, attorno alle ore 15.40 locali (14.40 UTC), un violento terremoto colpì le Alpi orientali nell’area che oggi si trova ai confini tra Italia, Slovenia e Austria. Secondo le fonti storiche dell’epoca ci furono gravissimi danni in diverse località sia friulane, come Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Osoppo, Venzone, Tricesimo, sia slovene, come Bovec, Tolmin e Skofja Loka. Crolli e danni gravi interessarono numerosi altri centri dell’area, tra cui Udine, Ljubljana (attuale capitale della Slovenia), Villach (in Carinzia, Austria). La scossa inoltre causò danni minori, ma diffusi in un’area molto vasta, da Trieste, Gorizia e Pordenone, fino a Venezia, Belluno, Padova, Treviso e Vicenza.

Secondo uno studio recente (Fitzko et al., 2005), l’evento ebbe una magnitudo pari a 6.9 (analoga a quella del terremoto dell’Irpinia del 1980), calcolata sulla base della distribuzione degli effetti macrosismici combinata a modelli di tettonica attiva validi per l’area che si stende tra Alpi orientali e Dinaridi. Questi autori ipotizzano anche quale sia la faglia responsabile di questo evento; questa ipotesi insieme ad altre saranno trattate in un post che uscirà sull’argomento nei prossimi giorni.

Il terremoto avvenne in uno scenario storico e geopolitico molto complesso che non rende facile la ricostruzione dettagliata degli effetti sul territorio. Una recente revisione storica compiuta da Camassi et al. (2011) ha messo in luce la complessità tanto dell’area quanto dell’epoca.

|

La regione era una zona di confine tra vari differenti Stati e perciò suddivisa in aree distinte tra loro per appartenenza politico-amministrativa e culturale-linguistica: tutta la regione di pianura e di collina nota come ‘Friuli’ era sotto il dominio della Repubblica di Venezia, con principale centro amministrativo la città di Udine; la parte nord-orientale, nel cuore delle Alpi orientali, apparteneva invece al Sacro Romano Impero ed era a sua volta suddivisa nei due ducati montani della Carinzia (capoluoghi erano le città di Klagenfurt e Villach) e della Carniola (il centro amministrativo principale era Laibach, l’odierna Ljubljana, oggi capitale della Slovenia). La situazione era ulteriormente complicata dall’esistenza, all’interno di queste tre principali realtà politiche, di parti di territorio localmente governate da vescovi e signori feudali. |

Antica stampa che raffigura Laibach (Ljubljana, Slovenia) nel 1600 (Fonte: Valvasor [1689], vol. 3, pag. 422).

A questa frammentarietà politico-amministrativa corrispondeva una altrettanto frammentata realtà linguistica, con zone in cui si parlava il Friulano/Veneziano e il “Toscano” (l’Italiano volgare) e altre dove le lingue usate erano il Tedesco o i dialetti slavi; a queste si aggiungeva un po’ ovunque il Latino come lingua franca, parlata dai ceti più acculturati. Se si considera che nelle decadi e nei secoli successivi i confini politici (e linguistici) hanno subito mutamenti frequenti a seguito di guerre e sconvolgimenti politici, è facile comprendere come molte località di quell’area abbiano nel tempo cambiato denominazione, con i toponimi che venivano tradotti nella lingua dei nuovi governanti. Tutto questo rende difficile, a volte impossibile, identificare oggi le località colpite dal terremoto e citate dalle fonti storiche contemporanee o di poco successive all’evento.

Alla complessità geopolitica si aggiunge anche quella della particolare epoca storica. La prima decade del XVI secolo fu, infatti, un periodo davvero turbolento per tutta l’area nord-orientale. Il territorio friulano, regione veneziana di confine ambìta per la posizione strategica dei suoi passi alpini, fu teatro di frequenti incursioni e saccheggi che causarono vere e proprie devastazioni. Nel 1499 arrivarono le scorrerie dei Turchi e poi, a partire dal 1508, fu la volta della guerra tra Venezia e l’Impero che, fra periodi di fragile tregua e momenti di sanguinoso conflitto, durerà fino al 1516. Le devastazioni e i saccheggi diffusi, insieme ai numerosi focolai epidemici di Peste, esacerbarono il già infuocato clima di tensione sociale che si respirava nel Friuli a causa di lotte e faide intestine tra i vari clan locali. La situazione si fece esplosiva e portò presto allo scoppio di quella che è probabilmente la più vasta rivolta popolare avvenuta in epoca rinascimentale all’interno dell’attuale territorio italiano: la rivolta della Joibe Grasse (o Zobia Grassa, cioè il Giovedì Grasso). Il 27 febbraio 1511 (un mese prima del terremoto), appunto il Giovedì Grasso, nella città di Udine affollata per il Carnevale scoppiò una spaventosa insurrezione che avrebbe lasciato numerosi palazzi nobiliari saccheggiati e distrutti dagli incendi; nei giorni seguenti la rivolta popolare da Udine si estese al resto del Friuli (si vedano a questo riguardo le note di Carlo Puppo e di Andrea Zannini).

E’ in questo arroventato clima di violento scontro sociale e politico che, il 26 marzo 1511, il terremoto si abbatte su un territorio già allo stremo. E’ importante collocare il disastro sismico in questo turbolento contesto perché le distruzioni del terremoto vanno a sommarsi a quelle già causate dall’uomo e ne completano l’opera. Nel valutare gli effetti e le intensità macrosismiche, perciò, si è dovuto tenere conto delle condizioni già precarie e compromesse in cui versavano molti edifici e castelli della zona. L’impatto del terremoto, infatti, fu amplificato e aggravato dallo scenario di guerra e di rovina che aveva indebolito il territorio friulano negli anni e nelle settimane precedenti (Camassi et al., 2011).

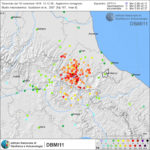

Distribuzione degli effetti prodotti dal terremoto del 26 marzo 1511. L’area in cui sono compresi i danni più gravi si estende per tutto il Friuli e nell’area della Slovenia al confine con l’Italia (Fonte: Camassi et al, 2011).

La violenta scossa del 26 marzo 1511 fu parte di una complessa sequenza sismica. Un secondo, forte terremoto si verificò due giorni dopo, il 28 marzo, e causò ulteriori gravi danni; altri forti aftershocks si verificarono il 1 aprile e il 26 giugno. Le fonti storiche parlano di molte scosse minori avvertite, soprattutto nella zona di Gemona, fino alla fine del 1516.

Il terremoto friulano-sloveno del 1511 è uno dei 3 grandi terremoti storici (magnitudo M≥6.5) che determinano l’elevata pericolosità sismica delle Alpi orientali (insieme al “terremoto di Villach” del 1348 e al terremoto del Friuli del 1976), area per il resto caratterizzata da eventi frequenti ma di media entità, con magnitudo non superiore a 6.0.

A cura di Filippo Bernardini (INGV-Bo).

Bibliografia

Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Slejko D. (2011). The 1511 Eastern Alps earthquakes: a critical update and comparison of existing macroseismic datasets. Journal of Seismology, 15, pp. 191-213.

Fitzko F., Suhadolc P., Aoudia A., Panza G.F. (2005). Constraints on the location and mechanism of the 1511 Western-Slovenia earthquake from active tectonics and modeling of macroseismic data. Tectonophysics, 404, pp. 77–90.

Valvasor J.W. (1689). Die Ehre des Herzogthums Krain, Laibach-Nürnberg, 4 voll.

fonte: INGV Terremoti

![Antica stampa che raffigura Laibach (Ljubljana, Slovenia) nel 1600 (Fonte: Valvasor [1689], vol. 3, pag. 422).](http://ingvterremoti.files.wordpress.com/2014/03/anticastampa.png?w=604&h=359)

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.

6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.